カテゴリ:酪農科学科

家畜審査競技会(乳牛の部)外部勉強会

7月13日(土)、ホルスタインクラブは清水町の浅野牧場にて家畜審査競技会(乳牛の部)勉強会および牧場視察に参加してきました。審査練習では、主に経産牛の審査を行い、牛を見るポイントや審査講評の仕方を学び、牛を見る目を養うことができました。農業クラブ全道大会に向けて貴重な機会となりました。大会まで残り少ないですが、農業クラブ全国大会出場を目指して頑張りたいと思います。

十勝総合畜産共進会〔肉牛の部〕

7月11日(木)~12日(金)、酪農科学科の生徒が十勝総合畜産共進会〔肉牛の部〕に本校で飼養する黒毛和牛1頭を出品しました。十勝のレベルの高い出品牛を見て、参加した生徒たちも非常に良い学習となりました。また、共進会の期間中に十勝和牛振興協議会よりみらい応援基金という形で生産者の方々よりご支援を賜りました。この基金で本校和牛の飼養管理環境やレベルを高めていきます。ありがとうございました。

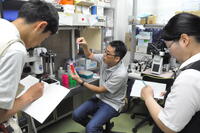

酪農科学科・動物バイオテクノロジー分会の活動

7月8日(月)、酪農科学科3年・動物バイオテクノロジー分会が受精卵の凍結技術を学ぶため、帯広畜産大学に伺いました。先月からOPU-IVFによって培養していた卵子の中で、8個胚盤胞の発生が確認できました。この8個の受精卵を渡部准教授に生存率が高くなるとされる「ガラス化凍結保存法」で凍結保存しました。今後は移植の段階に入るのでしっかりとした準備を進めていきたいと思います。

共進会出品に向けて~仕上げの極意~

7月6日(土)、酪農科学科の生徒が十勝総合畜産共進会〔肉牛の部〕出品に向けた毛刈りを行いました。十勝農業協同組合連合会、畜産部の由佐次長、久保田様の指導を受けながら、バリカンだけでなく、剃刀で毛を整えていく技術を学びました。帯広農業高校としては初めてとなる肉牛の部の出品まで残り5日、できることに精一杯取り組み、準備を進めていきたいと思います!

共進会出品に向けて~技術を学ぶ~

7月4日(木)、酪農科学科の生徒8名が十勝総合畜産共進会〔肉牛の部〕出品に向けた技術を学ぶため、豊頃町の武隈ブリーディングファームを視察しました。武隈様から、共進会出品牛ならではの調教や飼育方法について学びました。和牛の生まれ持った能力を最大限に活かすためにも学んだことを参考にしながら試行錯誤を重ね、より良い牛に仕上げていきたいと思います!

コラボパン販売会を行いました。

6月29日(土)、酪農科学科養豚分会では、満寿屋商店ボヌールマスヤ店様と養豚分会、肉加工分会のコラボパン「帯農高黒豚ベーコンタコス」「帯農高黒豚ベーコンマヨデニッシュ」の販売会を行いました。生産した豚が、商品となり消費者に届くまでを見届けることができ大変貴重な経験となりました。お客様からは温かい言葉をたくさんかけていただき励みになりました。

牛乳の日・牛乳月間

6月は牛乳の日・牛乳月間です。酪農科学科の生徒が主体で取り組むネットワーク「命乳」でもPRの画像を作成しました。皆さんも積極的に牛乳を飲んでください!

「新規就農者への支援」講演会を行いました。

6月28日(金)、酪農科学科1・2年生は、新規就農プログラムの一環で、講演会を実施しました。島根県で新規就農し放牧酪農経営を実践している大石様をお招きいたしました。ターニングポイントとなる出来事や新規就農への苦悩やおもしろさなど大変興味深い内容をお話いただきました。

酪農科学科・生体内卵子吸引(OPU)技術講習会

6月28日(金)、酪農科学科3年生が生体内卵子吸引(OPU)技術を学ぶ講習会を行いました。とかち繁殖技術研究所の松崎様、ジェネティクス北海道の坂口様を講師にお迎えし、OPUによる採卵について実演していただきました。超音波による画像診断の様子や採卵針で卵胞が採取されていく様子を見学し、動物バイオテクノロジー分野の技術を間近で学ぶことができ、貴重な経験となりました。

酪農科学科・動物バイオテクノロジー分会の活動

6月28日(金)、酪農科学科3年・動物バイオテクノロジー分会が体外受精(IVF)技術習得のため、帯広畜産大学の渡部准教授指導の下、卵子吸引・検索、成熟培養に挑戦しました。昨年度、培養の過程で失敗したため、高大連携で改善に取り組みました。生徒たちは卵子の洗浄の重要性など、より成功率を上げるポイントを深く学びました。悲願の体外受精成功に向けて、引き続き取り組んでいきます!

〒080-0834

帯広市稲田町西1線9番地

TEL 代表 0155(48)3051

職員室 0155(48)2102

育成寮 0155(48)2543

FAX 0155(48)3052

E-mail (代表アドレス)

obino-z0@hokkaido-c.ed.jp

このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。

〇本校校舎前の車両通行について

本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。

〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。

荒天時の対応.pdf

〇不審電話にご注意下さい。

卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。

〇交通規制のお知らせ

交通規制のお知らせ.pdf

楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。

こちらからスクールガイドをご覧いただけます。