カテゴリ:酪農科学科

第8回和牛甲子園

1月16日(木)、酪農科学科から2名の生徒が第8回和牛甲子園に出場してきました。本校は今回初出場で、大会の規模の大きさや熱気に圧倒されました。入賞されていた飼育体験発表のレベルの高さや枝肉勉強会や審査員解説によって次年度以降目指すものが明確になりました。次年度は飼育体験発表と枝肉共励会ともに入賞できるような「十勝和牛」を育てていきます。

エルパソ牧場に農事見学に行きました

1月15日(水)、酪農科学科養豚分会3年生が株式会社エルパソ様に農事見学へ行きました。代表の松葉様から「“風土がFoodを造る”とのモットーに基づき環境にこだわり豚を育てている」とお話をいただきました。その言葉どおり、豚が好きに走り回り自由にのびのびと過ごす姿を見ることができました。食を生産するものとして食文化をどのように築いていくか考えるきっかけになりました。

令和6年度 北海道帯広農業高等学校 海外委託実習(NZ)を終えて

1月16日(木)、ニュージーランドでの海外委託実習を終えた6名が無事に帰国し、元気な様子で帯広に到着しました。研修中の出来事や思い出をたくさん話してくれました。30日間という貴重な時間は今後の人生において大きな影響を与えると思います。また、実習を受け入れていただいた方々や協力して送り出してくれた保護者、先生方、研修に携わった多くの方々に感謝の気持ちを持ち、成長した姿を今後の様々な学習活動の中で役立ててほしいと思います。

農業改良普及センターとの連携事業

12月23日(月)、農業科学科・酪農科学科の3年生が農業改良普及センターとの連携事業で各支所を訪問させていただきました。就農予定者の生徒が自分の地域の農業改良普及センターを訪問し、地域農業の実態や普及センターの役割や、将来、農業経営に携わっていく上で必要なことについて意見交換を交えて学びました。地域の農業改良普及センターとの繋がりを深めていくことで、優れた農業経営者になってほしいと思います。

酪農科学科・東農大との連携授業

12月11日(水)、酪農科学科1・2年生は、新規就農プログラム研究開発の取り組みの一環で東農大との連携授業を実施しました。東京農業大学准教授、小川繁幸様より話題提供をしていただき、「親元就農・雇用就農」グループと「新規就農」グループでお互いのメリット・デメリットなどについてディベートしながら考えてもらいました。これまでの新規就農プログラムでの学びを踏まえ、それぞれの立場で学びを深める重要な機会となりました。

酪農科学科実績発表大会科内予選

12日13日(金)、酪農科学科で農ク三大事業の一つである実績発表大会科内選会を実施しました。実績発表大会は、生徒が分会活動で実践した内容と成果をスライドにまとめて発表する大会です。各班、日頃の研究成果を丁寧に発表していました。予選を勝ち抜いた班は1月24日に開催される校内大会に出場します。

鶏のとさつ実習を行いました。

12月16日(月)、1年酪農科学科、食品科学科は畜産の授業で鶏のとさつ実習を行いました。有精卵から観察を続け、孵化したひよこを約40日間大切に育ててきました。食べ物に命があることを実感する機会になりました。家畜の命の期限を決めて生産していく責任や、加工し消費者へ届ける製造者としての責任を持てるよう今後の学習に生かしてほしいと思います。

2024青年アグリフォーラムin十勝に参加しました

12月4日(水)、北海道十勝総合振興局で開催された2024青年アグリフォーラムin十勝に代表生徒1名が参加しました。アグリメッセージの部で発表し、審査員をはじめ参加された多くの方から、激励の言葉をいただくことができました。また、プロジェクト発表やグループワークを通して、農業に関わるさまざまな方との意見交流が行え、大きな刺激になりました。

酪農科学科・OPUによる繁殖の取り組み

11月28日(木)、酪農科学科2年、動物バイオテクノロジー分会ではプロジェクト活動の一環で生体内卵子吸引(OPU)技術による牛群改良に挑戦しています。ジェネティクス北海道の坂口様にOPUによる採卵、成熟培養、精子処理をしていただき、来週には受精卵を移植する予定です。動物バイオテクノロジー分野の技術を間近で学ぶことができ、生徒たちも真剣な眼差しで見学していました。

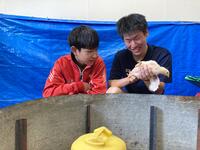

ブロイラーの観察を行いました

11月20日(水)、酪農科学科、食品科学科1年生は、生後14日目のブロイラーの観察実習を行いました。観察のために手に抱えると重みや温かみ、心臓の鼓動に命を感じることができます。屠殺実習までカウントダウンしながら大切に育てていきます。

豚肉の食味調査を行いました

11月19日(火)、酪農科学科養豚分会では、食味調査を行いました。飼料や環境の違い比較し飼養管理を行った豚肉の味の違いについて5項目で評価してもらいました。味は違うが、どちらも美味しいとの声が多数寄せられました。分娩から育ててきた豚の命をいただくということを実感しました。

養豚分会の成果報告を行いました

11月22日(金)、酪農科学科養豚分会3年生は、JA川西様を訪問し、成果報告を行いました。養豚分会の研究活動では地域の特色を生かした豚肉生産を行うため、特産品である長芋を給餌したいと考え給餌比較試験を実施しました。長芋給与による腸内細菌の違いなどを報告し、「これからもがんばってほしい」と激励の言葉をいただきました。

第18回全農学生「酪農の夢」コンクール表彰式

11月20日(水)、酪農科学科は、日経ホール(東京・千代田区大手町)で開催された第18回全農学生「酪農の夢」コンクール表彰式に参加してきました。酪農の将来の担い手や牛乳・乳製品に興味のある学生・生徒を対象に全国から42校120作品が応募され、本校から4作品をエントリーし、2名が優秀賞、2名がBEST20に選出されました。また、今年度より新設された「学校賞」において1席を獲得することができました。今後も夢に向かって様々なことに挑戦していってほしいと思います。

動物バイオテクノロジー分会の課題研究活動

11月19日(火)、酪農科学科動物バイオテクノロジー分会はゲノミック評価をするための、SNP検査による耳片の採取を実施しました。ゲノミック評価を活用した牛群改良に取り組んでおり、検査キットによるサンプルの採取を実施しました。生徒たちは「はじめての事で緊張した」と話していましたが、無事にサンプル採取に成功。これを分析してもらい、遺伝的な能力の比較を行って研究に活用していきたいと思います。

直腸検査実習を行いました。

11月19日(木)、酪農科学科3年「飼育と環境」の授業では直腸検査実習を行いました。直腸検査は、乳牛の妊娠鑑定や繁殖障害を確認する技術としてとても重要です。生徒たちも不安な気持ちを持ちながら子宮頸や卵巣の探すように実習に取り組んでいました。初めての実習に「難しかった」「なかなか見つけられなかった」と苦労していた様子でした。

放送予定(NHK)

放送予定(NHK)

番 組 名:沼にハマってきいてみた(とろ~りチーズ沼)

内 容:帯広農業高校 酪農科学科の卒業生・在校生の活動の様子

放送日時:11月23日(土)20:00~

ぜひ、ご覧下さい!

放送予定動画:沼にハマってきいてみた(クリックすると閲覧できます)

削蹄実習を行いました。

11月14日(木)、酪農科学科3年生が乳用牛の削蹄実習を行いました。本校では毎年プロの削蹄師にご来校いただき、削蹄講習会を実施していますが、自らの技術を高めるため、削蹄実習も行います。今回は蹄尖部の削蹄を行い、生徒たちも注意点に留意しながら、削蹄に取り組んでいました。

就農相談会に参加しました。

11月18日(月)、農業科学科と酪農科学科の生徒が就農相談会に参加しました。北海道農業公社様にご来校いただき、就農相談・農業体験・海外研修のそれぞれの取り組みについて事例や現在の受け入れ状況などをご説明いただきました。参加した生徒たちからは海外研修の受け入れ国や、新規就農に向けた道筋などの質問が出ており、講師の話を聞いて自分自身の将来を真剣に考える時間となりました。

スマート農業プロジェクト特別授業

11月15日(金)、農業科学科・酪農科学科1~3年生はスマート農業プロジェクト特別授業を実施しました。「十勝の大規模畑作で広がるロボットトラクタの取り組み」と題し、帯広畜産大学特任・名誉教授 佐藤禎稔様よりロボットトラクタの実用化に向けての取り組みについてご講義いただきました。実演見学では本校圃場でロボットトラクタが4台同時に作業をする様子を見学し、スマート農業への取り組みについて関心が高まる機会になりました。

有精卵が孵化しました

11月6日(木)、酪農科学科・食品科学科1年生の畜産の授業で扱う肉用鶏がふ化しました。畜産の授業では、生まれたばかりのひよこの卵歯や羽毛を観察しました。羽毛では雌雄判別ができるため、生徒は雄雌の違いをお互いに確認していました。今回ふ化した20羽から、これから生徒たちはたくさんのことを学んでいきます。

〒080-0834

帯広市稲田町西1線9番地

TEL 代表 0155(48)3051

職員室 0155(48)2102

育成寮 0155(48)2543

FAX 0155(48)3052

E-mail (代表アドレス)

obino-z0@hokkaido-c.ed.jp

このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。

〇本校校舎前の車両通行について

本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。

〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。

荒天時の対応.pdf

〇不審電話にご注意下さい。

卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。

〇交通規制のお知らせ

交通規制のお知らせ.pdf

楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。

こちらからスクールガイドをご覧いただけます。