カテゴリ:酪農科学科

Good酪+〔グットラックプラス〕交流学習会

3月10日(月)、酪農科学科2年生が十勝管内の酪農家と対話形式の授業を通じて将来を考える交流学習会を実施しました。今年で7回目を迎えるこの取り組みですが、多様な酪農家の方々から牧場の取り組みだけでなく、現在に至るまでの経緯など気軽に相談できるようにグループ・個別のセッションで交流をしました。生徒たちも「将来を考えるとても良い機会になった」と話していました。

「北の専門学校ONE-TEAMプロジェクト」産学連携カンファレンス

2月20日(木)、「北の専門学校ONE-TEAMプロジェクト」産学連携カンファレンスに酪農科学科の生徒1名が出席しました。道内職業学科の生徒・教職員と道内企業・経済団体の関係者が一同に集まり、産学連携について協議を行いました。本校でも大変お世話になっている札幌テレビ放送株式会社の大阪様から専門高校と連携した活動についての発表を聞き、その後参加者の皆さんとグループ協議を実施しました。産学連携がとても多い本校での学習事例を紹介しながら、これからの産学連携のかたちについて協議を深めることができ、新しい発見の多い時間となりました。

「がんばる!畜産!8」第75回日本学校農業クラブ全国大会 畜産にかける農業高校生たちの情熱

2月17日(月)、酪農科学科の生徒が「がんばる!畜産!8 第75回日本学校農業クラブ全国大会 畜産にかける農業高校生たちの情熱」の特集にて、(公社)中央畜産会 経営支援部のYouTubeで配信されています。家畜審査競技会に向けての姿勢や授業・農業クラブ活動での様子が放送されていますので是非ご覧ください。

鶏卵販売を行いました

2月14日(金)、酪農科学科で飼育している産卵鶏の卵を、生徒向けに販売しました。酪農科学科と食品科学科1年生は、時間外実習で鶏の飼養管理や集卵を行ってきました。本校の産卵鶏は毎年入れ替えを行っており、今年度の卵販売はこれが最後となります。生徒たちは、思い入れのある卵を買い求めていました。

森の里小学校・酪農ふれあいファーム

2月14日(金)、森の里小学校にて行われた、キャリア教育講演会「酪農ふれあいファーム」の講師として、酪農科学科2年生の4名が参加しました。酪農に携わる様々な方からお話を聞くという目的で毎年実施されていましたが、今年度は生徒自ら農業高校の酪農科学科についての紹介をしました。手作りのポスターで説明し、子供たちからも「農業高校の事がとてもよくわかった」と声をかけていただけました。

DX推進事業「ファームノート」学習会

2月6日(木)、酪農科学科2年生が牛群管理システム「ファームノート」の活用方法を学ぶ学習会を実施しました。4日の降雪による影響でオンライン開催となりましたが、株式会社ファームノートの前田様を講師にお迎えし、牛群をアプリで管理するICT技術について実際にアプリを起動させながら学びました。自動で反映される繁殖スケジュールや適切に情報共有を図るシステムを活用することで効率的な繁殖管理が行えること、受胎率の向上に繋がることなどを学び、スマート農業についての学びを深めることができました。

スモークチキンをいただきました

2月6日(木)、1年食品科学科は畜産の授業でスモークチキンを試食しました。授業で卵をふ化させ、ヒヨコから育てたニワトリの命をいただきました。命を育て、命を奪い、命をおいしくいただくといった畜産の流れを経験することができました。食品科学科の生徒として食材に命があったことを忘れず、今後の学習に生かしていってほしいと思います。

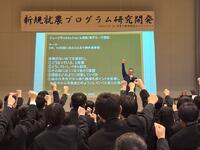

新規就農プログラム研究開発最終講演会

1月27日(月)、農業科学科・酪農科学科による新規就農プログラム研究開発の最終講演会を実施しました。YUIME 株式会社より江城 嘉一様をお迎えし、「5年後、10年後に求められる十勝の農家像」についてグループディスカッションと発表を行いました。1年間を通して行ってきたプログラム研究開発のまとめであり、各グループで活発な議論が行われていました。なお、最終講演会には農林水産省就農・女性課 尾室 幸子課長がご来校し、本校の教育活動を視察されました。尾室課長からも生徒に向けて大いに期待しているとのメッセージをいただき、農業を学ぶ事の意義を感じることができた学びの機会となりました。

国際化対応営農研究会に参加してきました。

1月24日(金)、令和6年度中国・四国ブロック国際化対応営農研究会に酪農科学科の生徒1名が参加しました。今年度、オーストラリアでの研修で得た経験や国際化に対応するためのアイデア、畜産アンバサダーとして行った活動報告などを発表しました。また、世界に視野を向けて活動に取り組む先進的な農業経営者の講演を聴き、非常に学びの多い時間となりました。オーストラリア研修で共に過ごした全国の仲間とも再開し、とても充実した時間を過ごすことができました。

動物愛護についての講習会を実施しました。

1月20日(月)、酪農科学科3年生は、「飼育と環境」の授業の中で動物愛護についての講習会を実施しました。北海道十勝総合振興局の小川様より動物の取り扱いや法律などについて学びました。また、ドッグトレーナーの村中様からは動物を飼育するうえでの心構えや災害時の飼い主としての備えについて、ご講演いただき、普段知ることのできない内容に生徒たちはとても興味を持っていました。

第8回和牛甲子園

1月16日(木)、酪農科学科から2名の生徒が第8回和牛甲子園に出場してきました。本校は今回初出場で、大会の規模の大きさや熱気に圧倒されました。入賞されていた飼育体験発表のレベルの高さや枝肉勉強会や審査員解説によって次年度以降目指すものが明確になりました。次年度は飼育体験発表と枝肉共励会ともに入賞できるような「十勝和牛」を育てていきます。

エルパソ牧場に農事見学に行きました

1月15日(水)、酪農科学科養豚分会3年生が株式会社エルパソ様に農事見学へ行きました。代表の松葉様から「“風土がFoodを造る”とのモットーに基づき環境にこだわり豚を育てている」とお話をいただきました。その言葉どおり、豚が好きに走り回り自由にのびのびと過ごす姿を見ることができました。食を生産するものとして食文化をどのように築いていくか考えるきっかけになりました。

令和6年度 北海道帯広農業高等学校 海外委託実習(NZ)を終えて

1月16日(木)、ニュージーランドでの海外委託実習を終えた6名が無事に帰国し、元気な様子で帯広に到着しました。研修中の出来事や思い出をたくさん話してくれました。30日間という貴重な時間は今後の人生において大きな影響を与えると思います。また、実習を受け入れていただいた方々や協力して送り出してくれた保護者、先生方、研修に携わった多くの方々に感謝の気持ちを持ち、成長した姿を今後の様々な学習活動の中で役立ててほしいと思います。

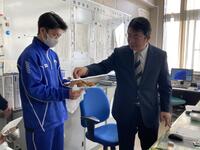

農業改良普及センターとの連携事業

12月23日(月)、農業科学科・酪農科学科の3年生が農業改良普及センターとの連携事業で各支所を訪問させていただきました。就農予定者の生徒が自分の地域の農業改良普及センターを訪問し、地域農業の実態や普及センターの役割や、将来、農業経営に携わっていく上で必要なことについて意見交換を交えて学びました。地域の農業改良普及センターとの繋がりを深めていくことで、優れた農業経営者になってほしいと思います。

酪農科学科・東農大との連携授業

12月11日(水)、酪農科学科1・2年生は、新規就農プログラム研究開発の取り組みの一環で東農大との連携授業を実施しました。東京農業大学准教授、小川繁幸様より話題提供をしていただき、「親元就農・雇用就農」グループと「新規就農」グループでお互いのメリット・デメリットなどについてディベートしながら考えてもらいました。これまでの新規就農プログラムでの学びを踏まえ、それぞれの立場で学びを深める重要な機会となりました。

酪農科学科実績発表大会科内予選

12日13日(金)、酪農科学科で農ク三大事業の一つである実績発表大会科内選会を実施しました。実績発表大会は、生徒が分会活動で実践した内容と成果をスライドにまとめて発表する大会です。各班、日頃の研究成果を丁寧に発表していました。予選を勝ち抜いた班は1月24日に開催される校内大会に出場します。

鶏のとさつ実習を行いました。

12月16日(月)、1年酪農科学科、食品科学科は畜産の授業で鶏のとさつ実習を行いました。有精卵から観察を続け、孵化したひよこを約40日間大切に育ててきました。食べ物に命があることを実感する機会になりました。家畜の命の期限を決めて生産していく責任や、加工し消費者へ届ける製造者としての責任を持てるよう今後の学習に生かしてほしいと思います。

2024青年アグリフォーラムin十勝に参加しました

12月4日(水)、北海道十勝総合振興局で開催された2024青年アグリフォーラムin十勝に代表生徒1名が参加しました。アグリメッセージの部で発表し、審査員をはじめ参加された多くの方から、激励の言葉をいただくことができました。また、プロジェクト発表やグループワークを通して、農業に関わるさまざまな方との意見交流が行え、大きな刺激になりました。

酪農科学科・OPUによる繁殖の取り組み

11月28日(木)、酪農科学科2年、動物バイオテクノロジー分会ではプロジェクト活動の一環で生体内卵子吸引(OPU)技術による牛群改良に挑戦しています。ジェネティクス北海道の坂口様にOPUによる採卵、成熟培養、精子処理をしていただき、来週には受精卵を移植する予定です。動物バイオテクノロジー分野の技術を間近で学ぶことができ、生徒たちも真剣な眼差しで見学していました。

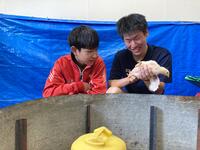

ブロイラーの観察を行いました

11月20日(水)、酪農科学科、食品科学科1年生は、生後14日目のブロイラーの観察実習を行いました。観察のために手に抱えると重みや温かみ、心臓の鼓動に命を感じることができます。屠殺実習までカウントダウンしながら大切に育てていきます。

豚肉の食味調査を行いました

11月19日(火)、酪農科学科養豚分会では、食味調査を行いました。飼料や環境の違い比較し飼養管理を行った豚肉の味の違いについて5項目で評価してもらいました。味は違うが、どちらも美味しいとの声が多数寄せられました。分娩から育ててきた豚の命をいただくということを実感しました。

養豚分会の成果報告を行いました

11月22日(金)、酪農科学科養豚分会3年生は、JA川西様を訪問し、成果報告を行いました。養豚分会の研究活動では地域の特色を生かした豚肉生産を行うため、特産品である長芋を給餌したいと考え給餌比較試験を実施しました。長芋給与による腸内細菌の違いなどを報告し、「これからもがんばってほしい」と激励の言葉をいただきました。

第18回全農学生「酪農の夢」コンクール表彰式

11月20日(水)、酪農科学科は、日経ホール(東京・千代田区大手町)で開催された第18回全農学生「酪農の夢」コンクール表彰式に参加してきました。酪農の将来の担い手や牛乳・乳製品に興味のある学生・生徒を対象に全国から42校120作品が応募され、本校から4作品をエントリーし、2名が優秀賞、2名がBEST20に選出されました。また、今年度より新設された「学校賞」において1席を獲得することができました。今後も夢に向かって様々なことに挑戦していってほしいと思います。

動物バイオテクノロジー分会の課題研究活動

11月19日(火)、酪農科学科動物バイオテクノロジー分会はゲノミック評価をするための、SNP検査による耳片の採取を実施しました。ゲノミック評価を活用した牛群改良に取り組んでおり、検査キットによるサンプルの採取を実施しました。生徒たちは「はじめての事で緊張した」と話していましたが、無事にサンプル採取に成功。これを分析してもらい、遺伝的な能力の比較を行って研究に活用していきたいと思います。

直腸検査実習を行いました。

11月19日(木)、酪農科学科3年「飼育と環境」の授業では直腸検査実習を行いました。直腸検査は、乳牛の妊娠鑑定や繁殖障害を確認する技術としてとても重要です。生徒たちも不安な気持ちを持ちながら子宮頸や卵巣の探すように実習に取り組んでいました。初めての実習に「難しかった」「なかなか見つけられなかった」と苦労していた様子でした。

放送予定(NHK)

放送予定(NHK)

番 組 名:沼にハマってきいてみた(とろ~りチーズ沼)

内 容:帯広農業高校 酪農科学科の卒業生・在校生の活動の様子

放送日時:11月23日(土)20:00~

ぜひ、ご覧下さい!

放送予定動画:沼にハマってきいてみた(クリックすると閲覧できます)

削蹄実習を行いました。

11月14日(木)、酪農科学科3年生が乳用牛の削蹄実習を行いました。本校では毎年プロの削蹄師にご来校いただき、削蹄講習会を実施していますが、自らの技術を高めるため、削蹄実習も行います。今回は蹄尖部の削蹄を行い、生徒たちも注意点に留意しながら、削蹄に取り組んでいました。

就農相談会に参加しました。

11月18日(月)、農業科学科と酪農科学科の生徒が就農相談会に参加しました。北海道農業公社様にご来校いただき、就農相談・農業体験・海外研修のそれぞれの取り組みについて事例や現在の受け入れ状況などをご説明いただきました。参加した生徒たちからは海外研修の受け入れ国や、新規就農に向けた道筋などの質問が出ており、講師の話を聞いて自分自身の将来を真剣に考える時間となりました。

スマート農業プロジェクト特別授業

11月15日(金)、農業科学科・酪農科学科1~3年生はスマート農業プロジェクト特別授業を実施しました。「十勝の大規模畑作で広がるロボットトラクタの取り組み」と題し、帯広畜産大学特任・名誉教授 佐藤禎稔様よりロボットトラクタの実用化に向けての取り組みについてご講義いただきました。実演見学では本校圃場でロボットトラクタが4台同時に作業をする様子を見学し、スマート農業への取り組みについて関心が高まる機会になりました。

有精卵が孵化しました

11月6日(木)、酪農科学科・食品科学科1年生の畜産の授業で扱う肉用鶏がふ化しました。畜産の授業では、生まれたばかりのひよこの卵歯や羽毛を観察しました。羽毛では雌雄判別ができるため、生徒は雄雌の違いをお互いに確認していました。今回ふ化した20羽から、これから生徒たちはたくさんのことを学んでいきます。

新規就農プログラム第5回講演会を実施しました。

11月6日(水)、酪農科学科1・2年生は、新規就農プログラムの第5回講演会を実施しました。足寄町役場経済課農業振興室の大風様、編田様から「足寄町での新規就農の支援と道のり」についてご講演いただきました。新規就農を実際に行うためにどのような支援があるのか、どんな手続きが必要なのかを知る機会になりました。新規就農を目指す生徒も増加傾向にあり、夢に近づく講演となりました。

令和6年度 第2学年 見学旅行 酪農科学科 学科別研修 京都市中央食肉市場

10月29日(火)、見学旅行2日目、酪農科学科2年生は、京都市中央食肉市場にて学科別研修を実施してきました。「おいしい日本産和牛を京都から世界へ」という使命の下、4つのコンセプトを掲げ、牛肉・豚肉の流通を行っていました。農家で生産された家畜がどのような工程で食肉として消費者の食卓に届くのかを詳しく教えていただき、命の大切さや食のありがたさなどを改めて身に染みて感じることができました。

2024年北海道ホルスタインウィンターフェア

10月26日(土)、ホルスタインクラブは、2024年北海道ホルスタインウィンターフェアに参加してきました。特に3年生は高校生活の集大成であり、Jrカップ、リードマンコンテストともにこれまでの練習や経験を存分に発揮してくれました。ここでの経験や人脈をそれぞれの進路先、人生において活かして頑張ってほしいと思います。来年は、全日本ホルスタイン共進会(北海道大会)出場に向けて先輩方が築いてきた伝統を引き継ぎチーム一丸となり頑張ります。

酪農科学科 飼料作物分会 2024年日本草地学会(帯広大会)高校生研究発表会 優秀賞受賞

10月8日(火)、酪農科学科飼料作物分会は、2024年日本草地学会 帯広大会の高校生研究発表会において優秀賞を受賞しました。昨年度から十勝地域における子実トウモロコシ生産と利用の定着化に向けた研究を行ってきました。多くの専門機関の方々に研究成果を伝え興味を抱いてもらうことができました。これからも生産者の方々が求める十勝農業のモデルを追求していきたいと思います。近日、日本農業新聞で記事が掲載されますので、ご覧ください。

肉牛生産シンポジウムに参加しました。

10月31日(水)、酪農科学科と農業科学科の3年生が、帯広畜産大学で行われた資源循環型肉牛生産シンポジウム2024に参加しました。帯広畜産大学の谷 昌幸教授の基調講演では「堆肥の機能性成分と作物生産への活用」についてお話いただき、両学科の取り組みを考え、耕畜連携の重要性を考える機会となりました。参加した生徒たちも積極的に質問しており、食の地域循環を考える貴重な機会となりました。

アニマルウェルフェア学習会を実施しました。

10月30日(水)、酪農科学科1年生は、帯広畜産大学との高大連携事業の一環でアニマルウェルフェア学習会を実施しました。帯広畜産大学の瀬尾 哲也 准教授よりアニマルウェルフェアについて学びました。欧米を中心に家畜の飼育におけるアニマルウェルフェアの認知度も高まっており、酪農王国で学ぶ農業高校生だからこそ、世界基準に合わせた飼養管理について理解を深めていく必要があると改めて感じました。

体外受精卵移植技術講習会

10月28日(月)、酪農科学科3年生は体外受精卵の移植技術を学ぶ講習会を行いました。とかち繁殖技術研究所の松崎様を講師にお迎えし、6月にOPUで採卵した卵子を帯広畜産大学で体外受精し、作成した受精卵を3頭に移植していただきました。受精卵移植器の道具や融解後の受精卵の様子を観察しながらET(受精卵移植)の技術を学びました。動物バイオテクノロジー分野の技術を間近で学ぶことができ、とても貴重な学習機会となりました。

有精卵の観察を行いました。

10月24日(木)、食品科学科1年生は、入卵から一週間たった有精卵の観察を行いました。食品科学科1年生では、食の生産に携わる者として、命の尊さを実感するため卵からニワトリを育てます。孵卵を開始し、目と嘴が見え始めており、さまざまな思いとともに命に向き合いました。

除骨実習を行いました。

10月22日(火)、酪農科学科養豚分会では約半年、愛情を込めて飼養管理を行ってきた肥育豚を出荷し、枝肉として戻ってきた豚肉を食品科学科のご指導の下、除骨を行いました。元気いっぱいに走り回っていた豚の姿を思い出し、家畜として関わり生産していく生産者としての責任を実感しました。

子豚が生まれました。

10月16日(水)、酪農科学科の豚舎にて、子豚が生まれました。養豚分会の生徒たちで役割分担をして、分娩兆候の見回りや分娩介助、哺乳管理を行いました。元気に6頭の子豚が生まれました。これから約半年、愛情を込め元気に育つように協力して飼養管理を行っていきます。

高大連携講演会 中洞牧場山地酪農についてお話を伺いました。

10月21日(月)、酪農科学科2・3年生の生徒を対象に、岩手県で山地酪農を実践する中洞牧場の創業者中洞正様をお招きし、特別授業を実施しました。牛の幸せや自然と共生しながら酪農業を行っていく中洞式山地酪農の思いに触れました。大規模化や乳量を追い求める日本の酪農についてふと立ち止まって考える機会になり、信念を持って酪農に携わるかっこよさを実感しました。

天野牧場(更別村)視察研修

10月20日(日)、ホルスタインクラブは更別村の天野牧場へ視察研修に行ってきました。牧場概要の説明や共進会でのリードマンコンテストの牛の引き方について実践を交えて教えていただきました。今週末、今年最後の共進会を前に日々の練習に加え、地域の方々からの支援をいただきながら、目標達成に向けて頑張っていきます。

家畜に感謝する会を実施しました。

10月16日(水)、酪農科学科では、恒例行事の「家畜に感謝する会」が実施されました。様々な家畜から命をいただいている私たち酪農科学科にとって、とても大事な行事で、家畜に感謝するため、毎年黙祷を捧げています。今年は内容をリニューアルし、親睦を深めるレクリエーションも実施。伝統行事もブラッシュアップされ、とても充実した一日となりました。

酪農科学科3年生が農事見学を実施しました。

10月10日(木)、酪農科学科3年生が農事見学を実施しました。(社)ジェネティクス北海道の生産技術センター、清水町で酪農を営む棚田牧場様、肉用牛の肥育を行っている(株)大野ファーム様を視察させていただきました。受精卵の生産現場、新規就農された酪農家の牧場、農場HACCPで丁寧に管理された大規模な肉牛飼育の圃場と畜産に関連する様々な分野を視察し、生徒たちは多様な刺激と発見を得ることができたようでした。視察先の3カ所の企業様には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。

北海道高等学校産業教育意見・体験発表大会に出場しました。

10月8日(火)、江別高校で行われた北海道高等学校産業教育意見・体験発表大会に代表生徒2名が出場しました。工業、商業、水産、家庭など産業学科に関わる学校の代表生徒が集い高校での学びを発表しました。代表生徒2名は農業高校の代表として立派に発表を行い、優秀賞と努力賞を受賞することができました。

新規就農プログラム第4回講演会を実施しました。

10月8日(火)、酪農科学科1・2年生は、新規就農プログラムの第4回講演会を実施しました。標津町で酪農を営むHappyLand安達牧場の安達 永補様、真子様に「農家の在り方と発信力」をテーマにご講演いただき、これからの農家がどのように生き抜いていくのか、そのためには「どう考え、どう行動するか」を意識する機会となりました。酪農の多様な価値を活かし、様々な活動を展開される安達様ならではの酪農経営について生徒たちはたくさん記録をとり、新しい発見を得ている様子が見えました。

第二ひまわり幼稚園への酪農教育ファーム活動

10月7日(月)、酪農科学科では第二ひまわり幼稚園の園児たちに、酪農教育ファーム活動を実施しました。2回目となる今回は、搾乳牛で実際に乳搾り体験を実施、その後本校の農高牛乳を飲んでもらいました。子どもたちも実際にミルクが出てくる様子に「すごい!」と驚きの様子でした。この2回の活動を通じて酪農への理解を深めてもらうことができて良かったです。

酪農科学科3年・肉用牛の去勢実習

10月3日(木)、酪農科学科3年生は交雑種の肉用牛の去勢実習をしました。乳用牛では生まれた雄牛はすぐに出荷されるため、牛の去勢が授業で行われることはありません。昨年度より肉用牛の飼育を始め実習が行えるようになりました。生徒たちも「簡易的な手順でしっかり覚えられた」と新たな学びを直接体験していました。

ブタの出荷を行いました。

10月1日(月)、酪農科学科養豚分会で、豚の出荷を行いました。分会活動では、エコフィードの利用や、飼育環境の違いから肉質や増体量の変化について研究しています。愛情込めて育てた2頭の命に感謝しながら、出荷まで責任を持って行うことができました。

「無線システムを活用したスマート農業の学習会」講演会を行いました。

9月30日(月)、農業科学科、酪農科学科全学年を対象に総務省 北海道総合通信局 総合通信調整官 岸田 浩輝様をお招きし、スマート農業技術を推進する人材の育成と普及を目的として講演会を実施しました。スマート農業を支える通信技術やその発展について学びました。活用事例を多数紹介していただき、多様な農業経営方法を実践してく上でのヒントになりました。

〒080-0834

帯広市稲田町西1線9番地

TEL 代表 0155(48)3051

職員室 0155(48)2102

育成寮 0155(48)2543

FAX 0155(48)3052

E-mail (代表アドレス)

obino-z0@hokkaido-c.ed.jp

このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。

〇本校校舎前の車両通行について

本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。

〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。

荒天時の対応.pdf

〇不審電話にご注意下さい。

卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。

〇交通規制のお知らせ

交通規制のお知らせ.pdf

楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。

こちらからスクールガイドをご覧いただけます。