カテゴリ:農業科学科

海外委託実習報告

12月18日(水)、海外委託実習に出発した6名。無事にホームステイ先に到着し実習を開始しました。ニュージ―ランドの家族と一緒の写真からは元気な様子が分かります。この後、随時、近況を報告していきます。みんな頑張ってね!そして楽しんでください!!

帯広農業高校から応援しています!!

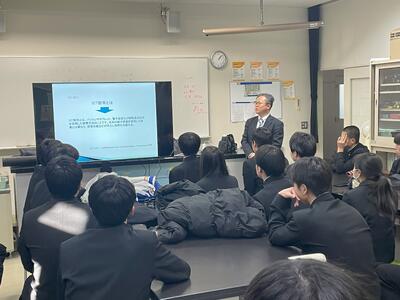

農業科学科ICTを活用したGAP学習会

12月18日(水)、農業科学科2年生がGAP勉強会を実施しました。講師であり外部指導員の西澤様からは、ICTを用いたGAP審査における活用方法と紙資料の効率化を図る本学科の目指すGAPについても講話をいただきました。24日(金)は審査日です。日頃の取り組みが外部の審査機関からどのような評価をいただけるのか楽しみです。

ICTスマート農業を活用したGAP管理点勉強会

12月17日(火)、本校農業科学科2年生を対象にICTスマート農業を活用したGAP管理点勉強会を実施しました。ピー・エス・テクノロジー代表西澤克浩様を講師にお招きし、ICTを活用した効果的な工程管理を認証審査で使用できるよう説明していただきました。本校のGAP認証審査は24日(火)です。農業科一丸となって、審査に向けた準備を進めていきます。

令和6年度WWLコンソーシアム構築支援事業Snow Crystal Project in HOKKAIDO 高校生国際会議探究活動成果発表会

12月12・13日(木・金)、本校農業科学科・大豆分会は北海学園大学で開催されたWWLコンソーシアム高校生国際会議兼探究活動成果発表会に参加してきました。探究活動成果発表会では他校の生徒の活動を知る良い機会となりました。また、国際会議では外国人留学生や他校の生徒と英語でのディスカッションに挑戦。生徒は苦戦しながらも良い経験となりました。

前田農産食品株式会社講演会

12月10日(火)、本校農業科学科は1・2年生を対象に未来を担うZ世代北海道農業発信事業と題し、「前田農産食品株式会社」代表取締役前田茂雄様による講演会を実施しました。GAP認証が経営に与える意義や認証作物を活用した実践的な農業経営手法について、様々なお話をいただきました。キーワードは「帯農生達よ、変人たれ!」彼らの今後の活躍に期待したいです。

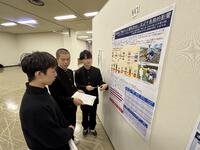

日本土壌肥料学会(北海道大会)に参加しました。

12月5日(木)、旭川市民文化会館で開催された日本土壌肥料学会北海道支部2024年度秋季支部大会「高校生による研究発表会」に農業科学科・大豆分会が参加しました。今回は本校が2010年頃より行っている土壌管理法「省耕起」における土壌断面調査等の結果について、ポスター発表を行いました。関連企業や大学教授の方々に堂々と発表を行う生徒の姿が印象的でした。

農業科学科「アグリノート講演会」を実施

12月5日(木)、農業科学科の2年生が「アグリノート講演会」を実施しました。今年も講師としてウォーターセル株式会社の青井貴史さんをお招きし、昨年に続く講演となりました。今回は、授業で収穫した大豆や小豆、馬鈴薯の紙媒体で記録されていた集計データを「アグリノート」に入力し、GAP管理点に基づく「収穫記録」や「出荷記録」としてデータ化、一元管理する方法を教えていただきました。これにより、栽培に関する一連の工程が共有可能となり、効率的な農業管理が実現します。

農業科学科 新規就農プログラム

12月4日(水)、農業科学科1・2年生を対象に新規就農プログラムのまとめについて、東京農業大学准教授、小川繁幸様による授業を行いました。「十勝で農業に関わる仕事に就くことは魅力的?〜 3年後のキャリアビジョンを考える〜」をテーマに小川准教授からの話題提供をいただきました。その後、3年後の進路選択を「親元就農」グループと「新規就農」グループに分かれてグループワークとディベートを行いました。キャリアビジョンを描くことで高校時代と高校卒業後のキャリアプラン・キャリアパスを考える大切さを学びました。これまでの講演会や学習プログラムでの気づきや学びを活かした高校生活を期待しています。

農業科学科 Z世代北海道農業発信事業 講演会

12月3日(火)、農業科学科1、2年生を対象に株式会社十勝清水実乃里農場の土屋隆丸様による講演会が行われました。ICTを活用した施設園芸の取り組みやこれからの十勝地域の農業について、将来、十勝の未来を担う生徒たちに向けて様々なお話をいただきました。

なまら十勝野講演会

12月2日(月)、本校農業科学科は1・2年生を対象に新規就農プログラム~農業の魅力発信コンソーシアム~、「なまら十勝野」小山社長による講演会を実施しました。経営手法と未来のビジョンと題し、小山社長の熱い思いを感じ、生徒は講演に聞き入っている様子でした。今回の講演会を機に、何ごとにも挑戦する姿勢を今後の彼らに期待したいです。

〒080-0834

帯広市稲田町西1線9番地

TEL 代表 0155(48)3051

職員室 0155(48)2102

育成寮 0155(48)2543

FAX 0155(48)3052

E-mail (代表アドレス)

obino-z0@hokkaido-c.ed.jp

このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。

〇本校校舎前の車両通行について

本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。

〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。

荒天時の対応.pdf

〇不審電話にご注意下さい。

卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。

〇交通規制のお知らせ

交通規制のお知らせ.pdf

楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。

こちらからスクールガイドをご覧いただけます。