カテゴリ:食品科学科

食品科学科 商品に付加価値をつける同梱物製作発表会

9月9日(火)、食品科学科3年生を対象に東洋(株)本間様を招いて、食品科学科の加工品を販売しているECサイト「食べレア北海道」商品発送の際に一緒に入れる同梱物制作発表会を行いました。タブレットやAIを活用して制作をしたり、あえて手書きで温かみをだすなど・・・さすが3年生だと感心する完成度の高さでした。本間様から講評を頂き、12月の商品発送に間に合うように同梱物の製作を進めていきます。

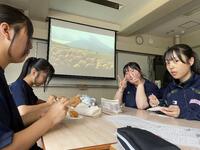

食品科学科 ECサイト特集ページリニューアル発表会

9月9日(火)、食品科学科2年生を対象に東洋(株)本間様を招いて、前回の講話で課題として出された特集ページのバナーと内容をプレゼンしました。各班のバナーと特集ページの内容の中から、1つ選出してECサイトの特集ページをリニューアルします。私たち食品科学科の商品や製造している様子がわかるECサイト「食べレア北海道」を是非ご覧ください。

食品科学科 コトPOP制作発表会

9月9日(火)、食品科学科1年生を対象に東洋(株)本間様を招いて、コトPOP制作発表会を実施しました。コトPOPとは、「モノ」(商品名、価格、機能など)ではなく、「コト」(商品がもたらす嬉しさ豊かさなど)を伝えるPOPです。前回の講話を受けて、各班で制作したコトPOPを発表して本間様から講評を頂きました。頂いた講評を活かして次回の講話までにコトPOPのブラッシュアップをしていきます。完成したコトPOPは販売会で活用していきます。

国分北海道 講演会 スーパーダイイチ見学会

9月9日(火)、食品科学科1年生では国分北海道(株)様、(株)ダイイチ様のご協力の下、店舗の見学を行いました。商品棚の場所ごとの意味や陳列の方法、バックヤードの管理等について丁寧に説明を頂きました。今回の学びをこれからの販売会や分会活動に活かしていきます。

食品科学科 帯広畜産大学で微生物実験を体験

9月4日(木) 、食品科学科3年生が帯広畜産大学で微生物実験を体験しました。講師の中村先生による乳酸菌・大腸菌など、食品に関わりの深い微生物のグラム染色法を用いた染色実験と顕微鏡観察を体験しました。身近な微生物に対する知識を深めることができ、学習の深化につながりました。

食品科学科 雪印メグミルクチーズセミナー

9月2日(火)、食品科学科2年生を対象に「雪印メグミルクチーズセミナー」を実施しました。1時間目はチーズについて学ぶ座学、2時間目は7種類のチーズの盛り付けと試食をとおしてチーズの魅力を再確認しました。ブルーチーズやウォッシュチーズなどクセのあるチーズを初めて食べる生徒もいましたが、全員楽しみながら学習することができました。

食品科学科 商品に付加価値をつける同梱物製作実習

8月29日(金)、食品科学科3年生を対象に東洋(株)本間様を招いて、食品科学科の加工品を販売しているECサイト「食べレア北海道」での販売実績分析と商品発送の際に一緒に入れる同梱物の製作について学びました。一度買ってくれたお客様が「また買いたい!」と思ってくれるような同梱物を製作し、12月発送商品の同梱物にします。楽しみにしていてください!

食品科学科 ECマーケティング講座

8月29日(金)、食品科学科2年生を対象に東洋(株)本間様を招いて、需要が伸びているEC(通販)サイトについて講義をして頂きました。全3回の講義で、ECサイトの販売方法を学ぶとともに、現在、食品科学科の加工品を販売しているECサイト「食べレア北海道」の農高特集ページのリニューアルを体験します。

食品科学科 コトPOP制作

8月29日(金)、食品科学科1年生を対象に東洋(株)本間様を招いて、POPの中でも、お客様の「買いたい!」という気持ちを育てる『コトPOP』制作を学びました。商品がもたらす「うれしさ」「豊かさ」などのメリットを伝える『コトPOP』を今後の販売会で生かしていきます!

食品科学科 麦音小麦収穫

8月6日(水)、食品科学科2年生農産加工分会は満寿屋商店麦音様との交流事業で小麦の収穫を行いました。4月に播種を行い、定期的に雑草抜きなどの手入れを続け、「はるきらり」が立派に育ちました。待ちに待った収穫のときを迎え、自分たちで育てた小麦を前に、生徒たちは喜びと達成感でいっぱいでした。

食品科学科 雪印メグミルク (株)様によるチーズ講話

7月11日(金)、雪印メグミルク(株)ミルクサイエンス研究所の佐々木様を招いて、「チーズ製造」について講話していただきました。授業では、チーズの酵素反応・化学反応を学び、改めて食品製造は「科学」であることを実感しました。雪印メグミルクのチーズを食べ比べする試食もあり、楽しみながらチーズ製造について理解を深めました。

国分北海道×サンマルコ食品×帯農

6月24日(火)、食品科学科1年生を対象に国分北海道(株)様による講演が行われました。商品開発をテーマに講演いただいた後、各班が考えたオリジナルのコロッケの発表を行いました。商品製造の面でご協力いただいているサンマルコ食品様からもアドバイスを貰いながら、今後の商品開発を進めていきます。

国分北海道×日本食品安全研究所×帯農 新商品開発講話

6月24日(火)、食品科学科2年生を対象に、国分北海道㈱様による講義が行われました。商品開発の流れについてご説明いただき、講義の後半では、日本食品安全研究所の田中様から各班で考えたオリジナル「おはぎ・大福」の発表会と質疑応答を行いました。各班、創意工夫のあるレシピが発表され、これから商品開発を進めていきます。

国分北海道×食品科学科 講演会

6月10日(火)、食品科学科2年生を対象に国分北海道(株)様をお招きし、流通と販売に関しての講義を行いました。この春本校を卒業し、国分北海道様で活躍している先輩も参加し、今の仕事についてもお話をしていただきました。今年も国分北海道様と協力し帯農のオリジナル商品を開発していく予定です!

食品科学科 卒業生頑張っています(国分北海道(株)入社)

6月10日(火) 今年の春に食品科学科を卒業し、国分北海道(株)に入社した宮崎さんが来校しました。国分北海道(株)は、食品卸の企業で本校食品科学科と連携してオリジナル商品の開発も行っています。地域の食関連産業人育成に今後も取り組んでいきます。

実績発表練習会(食品科学科)

6月2日(月)、食品科学科では6月5日から更別農業高校で開催される東北海道学校農業クラブ実績発表大会に参加する2グループの生徒が発表練習を行いました。練習には今後分会活動の中心となっていく1、2年生も聴衆として集まり、発表後に質問を投げかけるなど、積極的に参加していました。

食品科学科 オリジナルコロッケ開発スタート

5月20日(火)、食品科学科1年生を対象に国分北海道(株)様を招いて生産者と消費者を円滑に繋ぐ物流システムを学びました。また、今年度も「帯農オリジナルコロッケ」を開発することになり、販売に向けてスタートを切りました。皆さん楽しみにしていてください!

食品衛生責任者養成講習会開催

4月28日(月)、3年農業科学科・食品科学科が食品衛生責任者養成講習会を受講しました。食品を取扱う上での衛生管理や食中毒などの危害を学び、改めて「食の安全」について深く理解することができました。学んだ知識を活かし、安全な食品製造・生産に繋げていきます。

「ピザコロ」販売会のお知らせ

3月22日(土)、食品科学科2年生がレシピを考案した「ピザコロ」の販売会を、ダイイチ稲田店様で実施します。2月に実施した販売会では、準備していたコロッケ1万個が1日で売り切れる大好評で、今回の販売会に繋がりました。当日は生徒が店頭で説明を行います。沢山のご来店お待ちしております!

食品科学科1C農事見学を実施しました

3月19日(水)、食品科学科1年生が農事見学に参加しました。食品関連企業様にご協力頂き、食品に関する知識・技術の向上を目的として毎年実施しています。今回は、よつ葉乳業様、柳月様、帯広地方卸売市場様での見学を行い、食の流通・加工・販売を実際の現場から学ぶことができました。

「ピザコロ」販売会を行いました

2月22日(土)、食品科学科2年生がレシピを考案した「ピザコロ」の販売会を、ダイイチ様のご協力の下行いました。道内食材を使用したピザ風味のコロッケで、準備していた1万個が売り切れました。生徒は売り場の配置やPOPの作り方など、販売を通して学ぶことができました。

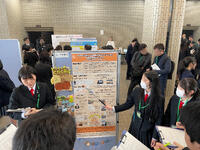

探究チャレンジ・アジアに参加しました

2月1日(土)、北海道大学で行われた「探究チャレンジ・アジア」に参加しました。今年度多くの企業様と連携して行った「新商品開発プロジェクト」について取り組みと成果を発表することができました。生徒は自信を持って発表し、他校の取り組みについても聞いて他校生との交流を深めました。

探究チャレンジTokachiで発表を行いました

1月20日(月)、十勝管内の高校の探究活動での取り組みを発表する「探究チャレンジTokachi」が開催されました。本校は満寿屋商店様などと取り組んだ「新商品開発プロジェクト」を発表し、最優秀賞を受賞することができました。2月1日に北海道大学で行われる、「探究チャレンジ・アジア」で発表を行います。

第12回高校生ビジネスプラングランプリ表彰式

12月13日(金)、食品科学科地域資源活用分会の「宇宙日本食開発」が、第12回高校生ビジネスプラングランプリで応募総数5,151の中から全国ベスト100に選出されました。生徒は夏休みを返上してビジネスプランについての講習を受け、今回の受賞に繋がりました。今後の研究活動の励みにしていきます。

新商品開発プログラム 満寿屋商店麦音 販売会のお知らせ

12月14日(土)、15日(日)、満寿屋商店様、北海道博報堂様、十勝毎日新聞社様と本校が「地域課題を解決するパン」をテーマに取り組んだ「新商品開発プログラム」で開発したパンを満寿屋商店麦音様で販売いたします。各日50個程度販売予定です。ぜひお買い求めください!

商品開発について授業(食品科学科)

11月15日(金)、雪印メグミルク(株)商品開発部の荒井様を招き、商品開発について授業をしていただきました。食品科学科2年生は、商品の開発や企画までの流れについて丁寧な説明を聞き、専門的な知識を学ぶことができました。また、商品開発体験では、グループごとにコーヒー、ミルク、香料の配合比率を変えた飲料を試作し、顧客を想定した商品の開発について考えを深められる良い機会になりました。今後も商品製造についての専門性を磨いていきます。

食品科学科 3年農事見学(雪印メグミルク(株)大樹工場)

11月14日(木)、食品科学科3年生が雪印メグミルク(株)大樹工場を訪問し、見学をしました。さけるチーズの製造ラインでは、機械化が進む中でも人による商品チェックの重要性を学びました。新しくなったカマンベール工場では、7階建て相当の高さがある熟成室に生徒は驚いていました。

食品科学科 3年農事見学(国分北海道(株)道東支社帯広支店)

11月14日(木)、食品科学科3年生が国分北海道(株)道東支社帯広支店を訪問し、物流センターの見学をしました。2班に分かれて「物流に関する授業」と「物流センター内の見学」を行い、卸売(問屋)の役割や意義について学習しました。24時間体制で私たちの生活を支えてくれている物流システムを体験的に学ぶ機会になりました。

食品科学科 3年農事見学(日本甜菜製糖(株)芽室製糖所)

11月14日(木)、食品科学科3年生が日本甜菜製糖(株)芽室製糖所を訪問し、見学をしました。ビートが砂糖になるまでの工程を実際に見ただけではなく、「砂糖をつくっているのはビートであって、砂糖の甘さは自然の甘さです。」という言葉が印象的でした。家でビートを生産している生徒もおり、ビートから砂糖が分離される様子を興味深く見ていました。

NHKラジオ マイあさ!で紹介されました

11月11日(月)、NHKラジオ第一で放送されている「マイあさ!」で食品科学科の取り組みが紹介されました。パン甲子園2024に参加した生徒の感想や入試情報についても紹介されています。

https://x.com/nhk_radio_news/status/1855713097841058217

https://www.nhk.or.jp/radio/ondemand/detail.html?p=J8792PY43V_01

上記のリンクから聞き逃し配信があります。是非お聞きください!

食品科学科 雪印メグミルク (株)様によるチーズ講話

11月1日(金)、雪印メグミルク(株)ミルクサイエンス研究所の佐々木様を招いて、「チーズ製造」について講話していただきました。授業では、チーズの製造工程やチーズの固まる仕組みとして酵素反応・化学反応を学び、改めて食品製造は「科学」であることを実感しました。また、雪印メグミルクのチーズを食べ比べする試食もあり、生徒は楽しみながらチーズ製造について理解を深めました。

全国高校生フラワーアレンジメントコンテスト参加

10月26日(土)、栃木県で行われた大会に食品科学科の生徒が参加しました。初心者ながら、夏から練習に励み全国大会の切符を手にしました。本番は少し緊張もしましたが、テーマ「imagination」を自分なりに表現。素晴らしい作品となりました。

おびひろ菊まつりに参加しました

10月26日(土)、とかちプラザで行われた、おびひろ菊まつりで販売会を実施しました。牛乳やハムに加え、分会活動で開発した「ぱらぷりん」や「豚ヒレジャーキー」も販売し、多くの人にご意見を伺うことができました。また、販売会に一年生が初めて参加し、緊張しながらも協力してお客様と接していました。

あんぱん祭りに参加しました

10月12日(土)、道の駅おとふけで開催された「あんぱん祭り」に参加し、5月から北海道博報堂様、満寿屋商店様と協力して進めてきた新商品開発プログラムの報告と新商品の試食会を行いました。来場者の方に広く帯広農業の活動を知ってもらうことができました。また、開発した商品は、一般販売する予定です。

「北洋銀行DX講話 アイビック食品株式会社様」

10月11日(金)、食品科学科3年生では北洋銀行DX講話の一環として、アイビック食品株式会社の渡辺様をお招きし、講演を行いました。創業からの変遷やコロナ禍を経ての食品と体験を組み合わせた新しい取り組みなど、多角的な経営のお話をいただき、小ロット、OEMの対応など企業の戦略についても学びました。

「食彩フェアに向けて準備中!」

10月10日(木)、今週12日にイトーヨーカ堂アリオ札幌店、琴似店で開催される食彩フェア向け商品の準備をしました。商品をすべてX線検査装置にかけて異物混入の有無を確認した後、数量の確認、箱詰めをします。今年が最後の食彩フェア開催です。帯農は琴似店で販売します。ぜひお越しください。https://x.com/hokkaido_kyoiku/status/1843803472417960226

パン甲子園2024 inいわみざわに参加しました

10月6日(日)、岩見沢市で行われたパン甲子園2024に食品科学科から2チームが参加しました。結果はグランプリにチーム「モーっとcowcow」 準グランプリにチーム「トカいもcosmic!」が選ばれました。今年で12回目のパン甲子園ですが、帯農が初のグランプリです。各チームの商品は道内で商品化の予定です。

食品科学科ポップコーンの収穫

10月1日(火)、食品科学科3年生野菜の授業でポップコーンの収穫を行いました。この授業では、栽培実習の一環として4月に各班で育てたい野菜とその栽培計画を立て、栽培管理を行ってきました。収穫したポップコーンは乾燥させた後に実習内で調理していく予定です。

食品科学科 帯農オリジナルコロッケ試食会

10月1日(火)、国分北海道様とサンマルコ食品様を招いて商品開発の授業を行いました。食品科学科2年生が考えた8種類のオリジナルコロッケのうち3種類が試作段階まで進み、サンマルコ食品様が試作品を持参してくれました。全員で試食をして評価した結果、ピザ味で中にチーズを入れた一口サイズのコロッケ「ピザコロ」を商品化することに決定しました。商品化が決まった「ピザコロ」は、今年の冬にダイイチ様で販売されます。

秋の北海道物産大会に向けて準備中!

9月24日(火)、食品科学科では、阪急うめだ本店で開催中の「秋の北海道物産大会」へ出店に向け、商品の袋詰めや発送作業を行いました。本校は9月28・29日の参加です。本校加工品の販売や29日10時30分からは生徒による学習発表会も行います。ぜひお越しください!

https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/hokkaido/

東京農業大学小川先生による特別授業開催

9月18日(木)、13:30~15:00に食品科学科2年生は東京農業大学生物産業学部の小川先生をお招きし、新商品開発に向けて何が必要かを学ぶ特別授業を実施していただきました。小川先生の講義を受けるのは昨年10月に続き2度目になります。農山漁村発イノベーションに繋げられる商品開発を進めるためのヒントをたくさん学びました。

国分北海道(株)食品流通講話

9月19日(木)、食品科学科1年生を対象に国分北海道(株)様をお招きし、ダイイチ(株)様のご協力のもと、売り場見学を行いました。見学では商品棚の場所ごとの意味や陳列の方法、バックヤードの管理等について丁寧に説明を頂きました。今回の学びをこれからの販売会や分会活動に活かしていきます。

じゃがいも収穫と収量調査

9月13日(金)、食品科学科1年生の農業と環境の授業で、ジャガイモの収穫と調査を行いました。収穫したのは「男爵」と「メークイン」で植え付けの際、種いもの切り方を班ごとに変え、収量や一個の重さを比較します。食品科学科では原料生産を体験することで、食品に対しての理解を深めています。

食品科学科3年 帯広畜産大学体験授業を実施

9月12日(木)、食品科学科3年の食品微生物において、帯広畜産大学の中村先生による「地場乳酸菌を用いた発酵食品の開発」と題して体験授業を実施しました。地場乳酸菌を使ったチーズの開発・分析など、大学の先端研究に触れることができ、微生物の知識を深めることができました。

農業科学科、食品科学科空の日航空まつり

9月8日(日)、とかち帯広空港で行われた、「空の日」航空まつりに食品科学科、農業科学科が参加しました。生徒達は、野菜の食べ方や原材料などについて説明しながら販売を行いました。販売会を通して販売物に対する理解や接客のスキルを深めていきます。

帯広畜産大学で微生物実験を体験しました。

9月5日(木) 、食品科学科3年の食品微生物において、帯広畜産大学で微生物実験を体験しました。講師の中村先生による乳酸菌・大腸菌など、食品に関わりの深い微生物のグラム染色法を用いた実験と顕微鏡観察を体験しました。微生物に対する知識を深めることができ、さらなる学習の深化につながりました。

雪印メグミルクチーズセミナーを実施

9月3日(火)、食品科学科2年生が雪印メグミルクの管理栄養士の先生をお招きしてチーズセミナーを実施しました。日本のチーズ消費量は欧州の約1割しかないことから、チーズ需要は伸びる可能性があると学び、9種のチーズを試食。チーズプラトー(盛り付け)や自分の嗜好に合ったチーズを選ぶテイスティングを行いました。

農業と環境でじゃがいもを収穫しました

9月2日(月)、食品科学科1年生の農業と環境の授業でじゃがいもを収穫しました。「インカのめざめ」という品種で、小ぶりですが上品な甘みが特徴です。日本のじゃがいも生産の三割を誇る十勝でその生育を体験的に学ぶことで、地域産業への理解を深め、今後の加工実習に活かして行きます。

食品科学科 国分北海道(株)様による食品流通講話

9月3日(火)、国分北海道(株)地域共創部フレッシュ課の八巻様を招いて、「青果物の流通」について講話していただきました。授業では、青果物の栄養素や物性を学び、グループワークでは、「十勝産の野菜やキノコを2種類以上使用した食事」を考えました。十勝の食材についても理解を深める機会になりました。

枝豆を収穫しました

8月30日(金)、食品科学科1年生の農業と環境の授業で、枝豆の収穫を行いました。枝豆は「湯上がり娘」と「サッポロミドリ」の2品種を栽培し、マルチの色を変えて収量やさやの数を比較しました。食品科学科では原料となる農作物の栽培をとおして、食品に対しての理解を深めています。

時間外実習が始まりました

8月28日(水)、食品科学科Ⅱ期生の時間外実習が始まりました。写真は15班の実習の様子です。食品科学科では、豚、牛、鶏等の管理も体験することで、食品加工の原材料となる生産現場を肌で感じ、今後の授業や加工実習に活かして行きます。

社会問題を解決する新商品開発プログラム

7月22日(月)、農業科学科、酪農科学科、食品科学科の全学年で取り組んでいる新商品開発の選考会が行われました。地域の課題を解決するパンの新商品開発に向け、グループで考えたアイデアをプレゼンし校内で選考を行いました。今回いただいた質問や意見を参考に、より良い新商品の開発につなげていきます。

国分北海道商談会に参加しました

7月18日(木)、札幌市で開かれた国分北海道主催、秋冬 食・酒総合展示商談会に食品科学科が参加しました。国分北海道と本校の取組の紹介や、学習活動で生徒達が取り組んでいる商品の試食・アンケートを実施し、食のプロからのアドバイスを頂く貴重な機会となりました。今後も十勝で活躍する産業人の育成に取り組んでいきます。

校内農業鑑定競技を実施しました

6月26日(水)、食品科学科では農ク三大事業の一つ、技術競技大会の農業鑑定競技を実施しました。食品に関わる様々な知識を問う40問の問題に回答し、その正答数を競います。生徒たちは、日頃の学習内容を思い出しながら、真剣に取り組んでいました。今大会の成績上位者は8月の全道大会に出場します。

食品科学科 国分北海道(株)様によるデリカ商品・マーケティング講話

6月25日(火)、食品科学科2年生を対象に国分北海道(株)様を招いて、デリカ商品を題材にマーケティングに関する講話をしていただきました。生徒は、デリカ(中食)の定義や種類、売場の陳列方法を学ぶとともに、グループディスカッションで「お弁当」の提案書を作成し、楽しみながらデリカ商品への理解を深めていました。

食品科学科1年 ハスカップ収穫

6月21日(金)、食品科学科1年の農業と環境の授業ではハスカップの収穫を行いました。生徒の多くがハスカップを食べたことはあるが、生の果実を見たことが無く、初めて見る果実に驚いている様子でした。今後、収穫した果実は本校で販売しているジャムや飲むヨーグルトに加工していきます。

食品科学科15班の加工実習の様子

6月20日(木)、食品科学科15班の加工実習が始まりました。この日は、農業科学科の生徒が育てたトマトをトマトジュースに加工するため、傷やへたを取り除き、糖度、酸度を記録して冷凍保存しました。生徒たちは真剣に実習に取り組んでいました。今後は、乳製品や肉製品の加工実習も行っていきます。

食品科学科 国分北海道(株)様・サンマルコ食品様によるマーケティング講話

6月11日(火)、食品科学科2年生を対象に国分北海道(株)様とサンマルコ食品様を招いて、食品卸売業の役割と商品開発について学びました。

今年度、サンマルコ食品様の工場で食品科学科の生徒が考えた「帯農オリジナルコロッケ」を商品化して販売します。

販売場所や期間については決定次第お知らせします。

食品科学科牛舎時間外実習第2弾。9班実習はじまりました

5月29日(水)、食品科学が1年生9班の時間外実習が始まりました。朝、放課後の搾乳作業、餌やりや牛床の整備などをおこない、酪農の基礎をしっかり学んでいきます。はじめての牛の管理作業に戸惑いながらも先生方の話を聞き、丁寧に作業し、今では上手に作業をおこなっています。

食品科学科 TOYO (株)様による「販売分析」「行動経済学」「認知バイアス」講話

5月28日(火)、食品科学科2・3年生を対象に、昨年度食品科学科の加工品を販売したECサイト「食べレア北海道」を運営するTOYO(株)を招き、昨年度の販売実績を分析したり、「行動経済学」や「認知バイアス」の考え方を取り入れたマーケティングについて学びました。今年度もECサイトで販売学習を行います。

食品科学科 TOYO (株)様による電子商取引(eコマース)講話

5月28日(火)、食品科学科1年生を対象に、ECサイト「食べレア北海道」を運営するTOYO(株)を招き、電子商取引の手法を用いて商品の魅力を広く発信するデジタル人材育成を目的に講話を行いました。消費者に「おいしそう」と感じてもらうとともに、生産者の想いを伝えるための動画やブログなどの工夫を学びました。

食品科学科 国分北海道(株)様による食品流通講話

5月21日(火)、食品科学科1年生を対象に国分北海道(株)様を招いて生産者と消費者を円滑に繋ぐ物流システムを学びました。人事総務部の齋藤様から食品流通・会社概要・食品業界の仕事について説明をしていただき、グループワークでは売り場のテーマと陳列する商品を考えて発表を行いました。

社会問題を解決する新商品開発プログラム

5月17日(金)、農業科学科、酪農科学科、食品科学科の全学年が社会問題を解決する新商品開発プログラムの講演会を受講しました。株式会社北海道博報堂の長岡様に講話いただき、新商品を開発する上でのブランディングについて学びました。社会問題を捉えた新商品の開発に今後取り組んでいきます。

子豚の健康観察を行いました

5月2日(木)、食品科学科1年生は子豚の健康調査を行いました。心音測定や体重測定を行い、子豚に触れることで命のあたたかみを感じていました。日々の飼養管理でえさや掃除を行う際、豚を観察して健康を見てあげることが大切だと学びました。

食品科学科 あぐりす

5月10日(金)、食品科学科の1、2年生があぐりすの販売会を行いました。今年度初となる「あぐりす」では、食品科学科で製造したヨーグルトや味噌、ベーコンなどを販売しました。これからも地域の方から愛される帯農ブランドの食品製造に励んでいきます。

今年度もECサイト「食べレア北海道」で本校加工品を販売

4月23日(火)、食べレア北海道の生産者ブログを更新しました。昨年度、食品科学科が食べレア北海道で販売させて頂き、ECサイトについて生徒の理解が深まるとともに本校の加工品を多くの方々に楽しんで頂く機会になりました。今年度の予約開始は5月13日(月曜日)となりますので、予約開始まで今しばらくお待ちください。

▼該当投稿はこちら

食品科学科 乳加工分会

4月23日(火)、食品科学科2年生の乳加工分会でヨーグルトに使用する乳酸菌の種類と、その特徴について実習を行いました。乳酸菌の種類や特徴によってヨーグルトにどのような違いが出るのかを調べ、乳加工についての知識を深めていきます。

食品科学科 地域資源活用分会

4月23日(火)、食品科学科2年生の地域資源活用分会はどら焼きのレトルトに挑戦しました。十勝で採れた特産品を使用し、宇宙食として提供できないか試行錯誤しています。地域の魅力の発信と宇宙食の開発に向け、今後も活動を続けていきます。

食品科学科 時間外実習

4月17日(水)、食品科学科1年Ⅰ期入寮生の時間外実習が始まりました。食品科学科では約4ヶ月の入寮期間中に加工実習や豚舎の管理、搾乳などを体験します。初回は加工服の着用や手洗いの方法など、食品を扱う上での注意事項を確認しました。生徒たちは、時間外実習を通して農業に係わる幅広い知識・技術を学んでいきます。

食品科学科 小麦分会実習スタート

4月16日(火)、食品科学科2年生の総合実習がスタートしました。小麦分会は、満寿屋商店麦音の畑で小麦の播種から収穫までを行います。原材料の生産から加工までを地元企業と連携して学ぶことでパン製造における専門性を高めていきます。

食品衛生責任者講習会の実施

4月12日(金)、農業科学科と食品科学科の3年生が食品衛生責任者講習会を受講しました。講習の中で食品を取り扱う上での衛生管理や食中毒などの危害を学び、生徒たちは改めて「食の安全」について深く理解することができました。今後の実習や授業でこの知識を活かして安全な食品製造に繋げていきます。

食品科学科 ピザ・うどんの製造実習

3月14日(木)、食品科学科2年生の授業で製造実習を行いました。今年度最後の製造実習としてピザとうどんの製造をしました。ピザの具材には本校の原材料で製造しているチーズとベーコンを使用しています。生徒たちは実習を通して、小麦粉の加工特性や加工技術について学習しました。

雪印メグミルク 衛生管理講習

1月31日(水)、食品科学科1年生を対象に衛生管理講習を実施しました。雪印メグミルクの長谷川様をお招きし、乳製品の製造過程における、食品衛生管理についてのお話をいただきました。生徒達は、一般衛生管理やHACCPなど食品衛生管理の重要性を学びました。

帯広物産協会 商品開発講話

1月22日(月)、食品科学科1年生を対象に商品開発講話を実施しました。帯広物産協会の木戸様をお招きし、商品開発を進める上でのポイントや企業間連携の重要性などについて「ハピまん」の開発を例にお話しをいただきました。生徒たちは商品開発の企画から販売までの流れを学びました。

食品科学科 実績発表大会科内予選会

12日15日(金)、食品科学科で農ク三大事業の一つである実績発表大会科内予選会を実施しました。実績発表大会は、生徒が分会活動で実践した内容と成果をスライドにまとめて発表する大会です。各班、日頃の研究成果を丁寧に発表していました。予選を勝ち抜いた班は1月19日に開催される校内大会に出場します。

アルギン酸の抽出実験

12日14日(木)、食品科学科2年生の授業で、アルギン酸の抽出実験を行いました。食品添加物としても利用されているアルギン酸を昆布から抽出し、人工いくらをつくりました。食品科学科では食品の製造だけではなく、食品成分の性質やその特性についても実験をとおして学習します。

ソーセージの製造実習

12月13日(水)、食品科学科3年生の授業で、本校で飼育した黒豚を原料にソーセージの製造実習を行いました。豚のうで肉から脂肪や筋などを丁寧に取り、肉挽き、塩漬の行程を経て、羊の腸に詰めていきます。生徒達は3年間の経験を活かしながら、4時間連続の実習に集中して取り組んでいました。

3年食品科学科農事見学について

12月8日(金)、食品科学科3年生で農事見学を行いました。視察場所は、十勝圏食品加工技術センター様、株式会社柳月様、よつ葉乳業株式会社様です。食品加工技術センターでは、地元企業との研究報告を聞き、その後施設見学しました。株式会社柳月では、会社の名前の由来や銘菓三方六などの商品の説明を聞くことができました。また、よつ葉乳業では、工場見学の際、製造ラインごとに説明をいただき、学校にない施設や機器など見学でき、有意義な時間を過ごすことができました。これらの経験を学習活動に活かしたいと思います。

〒080-0834

帯広市稲田町西1線9番地

TEL 代表 0155(48)3051

職員室 0155(48)2102

育成寮 0155(48)2543

FAX 0155(48)3052

E-mail (代表アドレス)

obino-z0@hokkaido-c.ed.jp

このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。

〇本校校舎前の車両通行について

本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。

〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。

荒天時の対応.pdf

〇不審電話にご注意下さい。

卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。

〇交通規制のお知らせ

交通規制のお知らせ.pdf

楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。

こちらからスクールガイドをご覧いただけます。