カテゴリ:農業科学科

農業科学科 KDDIスマートドローン株式会社によるドローン授業

10月14日(火)、農業科学科1年生が KDDIスマートドローン株式会社様によるドローン授業を受けました。ドローンは現在、さまざまな分野で活用が進められています。今回は、KDDI様の先進技術を通じて「社会実装」への取り組みを学び、本校のジャガイモが実際に空を飛ぶ“物流”の様子を体感しました。「農業を学ぶことは、他分野への興味や関心を引き出すことにつながる。」これからも産業界との連携を深め、農業の魅力や可能性を探求していきます。

「第13回高校生チャレンジグルメコンテスト」へ出場

10月4日(土)、農業科学科小麦分会が「高校生チャレンジグルメコンテスト」に出場しました。有機転換期間中小麦を使用したスイーツ作りに挑戦し、「マドレーヌ」「ラングドシャ」を商品化しました。結果は、最も味と見た目が優れた商品である「味の匠賞」を受賞しました。今後は地域の企業と連携し、販売を目指します。

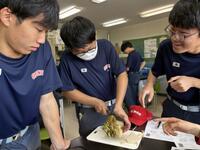

甜菜の生育状況と糖度調査結果

10月6日(月)、農業科学科1年生はビート(甜菜)の糖度調査を行いました。まずは根重や形状などの基礎調査を実施し、その後デジタル糖度計を用いて測定しました。結果はBrix値18%となり、順調な生育を確認できました。甜菜は天候や土壌条件に影響を受けやすい作物ですが、日頃の管理が実を結んでいることを実感しました。引き続き観察と調査を重ね、収穫期に向けて品質をさらに高めていきたいと思います。

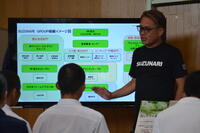

農業科学科新規就農プログラム講演会「ブロ雅農園との出会い」

9月25日(木)、農業科学科が新規就農プログラム講演会を行いました。神奈川県で“ブロ雅農園”を営んでいる鈴木雅智様をお招きして、 元農業高校教員で現在も農業経営者との二刀流を実践する鈴木さんから、「農業は楽しい!」を深堀りしたアイディア満載の農業経営についてたっぷりお話を伺いました。鈴木さんの人柄や仕事ぶりに触れ、「農業の未来も明るい」そんな勇気をもらえた時間となりました。

【農業科学科小麦分会】おびひろ子ども食堂との連携事業

9月21日(日)、農業科学科小麦分会がWEWとかちが主催する「おびひろこども食堂」に酪農科学科養豚分会と一緒に参加しました。帯農産小麦を使用した手打ちうどん体験をサポートし、学校で生産したニンジン、ジャガイモ、タマネギの規格外品、酪農科学科で生産した豚肉を使用したカレーうどんを提供しました。

日本土壌肥料学会2025年度新潟大会「高校生研究発表会」参加

9月17日(木)、新潟県・新潟大学五十嵐キャンパスで開催された日本土壌肥料学会2025年度新潟大会に農業科学科・大豆分会の生徒が参加しました。「高校生研究発表会」にて、昨年度に引き続き、秋まきコムギの可変播種技術に関するポスター発表を行いました。関連企業や大学教授の方々に発表を行い、今後の研究活動に向けた様々なご助言をいただくことができました。生徒が自分たちの学びの成果を堂々と発表する姿が印象的でした。

カルビーポテト連携学習~IRDを使用した打撲リスクの調査実施~

9月10日(水)、農業科学科ではカルビーポテト株式会社のご担当者が来校し、本校から出荷する加工用馬鈴薯の打撲リスク検査を行いました。馬鈴薯の打撲は“青たん”のようなもので、チップに加工する前に一つ一つ手作業でトリミングしなければなりません。生産者の収穫段階でハーベスターによる打撲を防ぐことが、結果的に効率的で良質な製品づくりにつながります。今回の検査を通じて、生産から加工までのつながりを意識し、学んだことを今後の栽培や経営に活かしていくことの大切さを実感しました。

農業科学科GAP審査

9月9日(火)、農業科学科においてGAP審査が行われました。第三者機関の審査員が来校し、書類審査と実地審査を通して管理点のすべての項目について確認を受けました。生徒たちは、馬鈴薯・大豆・小豆の栽培工程や管理点について丁寧に説明し、審査員からの質問にも的確に答えることができました。その姿勢や理解の深さに高い評価をいただくことができました。

帯農フェス2025プレ販売会、実施!!

8月23日(土)、農業科学科はダイイチ稲田店様にて販売会を行いました。本販売会は30日(土)に迫った帯農フェス2025に向けた宣伝も兼ねて行われました。当日は多くのお客様にお越しいただきました。30日(土)はさらに品数も増え、農業科のみならず各科が一致団結して販売会を行います。多くのお客様の来場をお待ちしています!!

農業科学科3年生×農事視察研修、実施

7月16日(水)、農業科学科3年生は農事視察研修を行いました。当日は生憎の天気となってしまいましたが、西帯広・鹿追方面の農業関連企業や地域農家の視察を実施しました。生徒たちは企業や生産者の方々から様々なお話をいただき、基幹産業への理解を深め、農業後継者としての意識向上を図るとともに、進路選択の幅を広げる良い機会となりました。

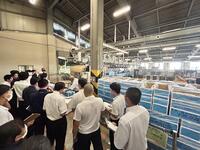

農業科学科1年「農事視察研修」

7月16日(水)、農業科学科1年生が帯広市川西農業協同組合、「十勝川西長いも」の選果場、ビート資料館、中捨農場を視察させていただきました。地域のスマート農業の実証概要や特産品である「ナガイモ」について理解を深め、中捨農場では、農業に対する想いや第三者認証の重要性についてお話を聞かせていただきました。

農業科学科×AIRSTAGE「ドローンによる豆類の防除」

7月14日(月)、農業科学科では、スマート農業授業「ドローン編」の第3回目となる授業を実施しました。ダイズはちょうど開花期を迎え、病害虫防除の重要な時期に差しかかっています。「作物」授業では、ドローンによる防除体系の確立を目指し、実践的な学びを展開しています。今回の授業では、稼働時間の検証などを行い、省力化栽培の実現に向けた取り組みをさらに深めました。

全国から16社が集結!帯広農業高校×YUIME株式会社 「めざせ!北の“新”農業人」雇用就農に向けたマッチング交流会開催

7月10日(木)、農業科学科と酪農科学科の全学年を対象に、マッチング交流会が開催されました。全国各地から集まった16社の農業関連企業や生産者が来校し、今年で3年目を迎える新規就農プログラムにふさわしい熱気あふれる学びの場となりました。自家就農、雇用就農、新規就農を志す者。生徒たちは自らの未来と真剣に向き合い、「農業で生きていく」という選択肢が広げることができました。「農業は可能性を秘めた職業」本交流会は、そんな想いを感じることのできる学びの舞台となりました。

農業科学科1年「野菜」スイートコーンの収穫・食味調査

7月9日(水)、農業科学科1年生の「野菜」の授業において、スイートコーンの収穫と食味調査を行いました。十勝の特産品であるスイートコーンの種まきから定植、追肥、収穫までの一連の流れを実践的に学習しました。自分たちの手で育てたスイートコーンを収穫する喜びは格別で、食に対する感謝の気持ちを深めました。

農業科学科3年メロンの収穫と試食について

7月9日(水)、ついに「ルピアレッド」の収穫を行いました!3月の播種から約4か月、自分たちで環境調査や管理を続けて育てたメロンは、青空の下で試食すると格別の味わいでした。とても甘くてジューシーで、感動の一言。ひとつひとつ丁寧に植えた日々を思い出し、努力の成果を実感しました。これからも科学的な視点を大切にしながら、野菜の知識・技術を向上していきます。

農業科学科朝もぎスイートコーン販売!

7月5日(土)、1年生が栽培したスイートコーン、朝もぎたてのスイートコーンを販売します!朝6時から収穫実習を行い、445本を販売します。この時期の旬のおいしいスイートコーンをぜひご賞味ください。販売は14:30で終了しますが、商品は売れ切れ次第終了です。多くのお客様のご来店をお待ちしております。

農業科学科カルビー様との授業連携

6月30日(月)、農業科学科の2・3年生が、カルビー株式会社のご協力のもと、秋に出荷を予定している加工用馬鈴薯に関する授業を受けました。カルビー馬鈴薯研究本部馬鈴薯研究所の五十嵐様より、この時期に注意すべき病害の発生状況やその対処方法についてご指導いただきました。その後、圃場へ移動し、品種開発課の皆さまと、生育状況や病害の有無について観察を行いました。株堀りの結果、馬鈴薯は順調に生育していることが確認できました。今後も引き続き、気を緩めることなく丁寧に管理していきます。

農業科学科『スマート農業』授業~ドローン編~

6月27日(金)、農業科学科の2・3年生が、大型ドローン「AGRAST-25」を活用した農薬散布の実習を行いました。今回は、ダイズのアブラムシ防除を目的に、農薬の調合から機体の準備、散布、後片付けまで、すべての工程を体験しました。3年生は、資格を取得した生徒が実際に操作を担当し、作物管理とスマート農業を結びつけた先進的な農業のあり方を学びました。今後も、効率的な農業経営に向けた実践的な授業を展開していきます。

アグリノート特別授業(6.24)

6月24日(火)、農業科学科2・3年生を対象にウォーターセル株式会社様と連携して、授業展開を行っている、アグリノートの活用方法に関する特別授業を行いました。本時のテーマは「GAP認証に係わるアグリノートの活用」とし、実地確認とアグリノート上への記録の仕方について、講義を受けました。生徒は本校農場の現状把握とスマート農業と連動した本格的な栽培管理に向けて学びを深める機会となりました。

観察から広がる学び 〜ビートの生育調査〜

6月16日(月)、農業科学科の作物の授業において、ビートの生育調査を行いました。草丈と葉数を1人5株ずつ測定し、平均値を出してクラスで発表。圃場の場所による生育のばらつきにも注目しました。植物の観察を通して、小さな違いから多くを学べることを実感できた1日でした。

〒080-0834

帯広市稲田町西1線9番地

TEL 代表 0155(48)3051

職員室 0155(48)2102

育成寮 0155(48)2543

FAX 0155(48)3052

E-mail (代表アドレス)

obino-z0@hokkaido-c.ed.jp

このホームページは教育目的で作られたものです。内容や画像の無断引用や転載を禁止します。また、Microsoft Edgeで最適となるように作られています。他のブラウザでは画像の位置や体裁がずれる場合があります。

〇本校校舎前の車両通行について

本校では、生徒の安全確保と交通事故防止のため、次の図のとおりお願いをしております。特に、生徒玄関前は玄関側のみの停車とし、北側は駐停車禁止となります。生徒送迎の際は、なるべく正門より入場するようによろしくお願いします。なお、職員玄関前のロータリーの通行につきましても、時計回りの一方通行となり停車する場合は左側に寄せ、他車が通行できるように配慮も併せてよろしくお願いします。

〇荒天時の対応について掲載しました。下記のpdfをご覧下さい。

荒天時の対応.pdf

〇不審電話にご注意下さい。

卒業生のお宅に、本校学校職員の名をかたり、卒業生の個人情報を聞き出そうとする、不審な電話がかかってくることが多発しています。同窓会員、保護者の皆様におかれましては、被害に遭うことのないようお気をつけください。また、会員名簿等の取扱いに充分ご注意ください。

〇交通規制のお知らせ

交通規制のお知らせ.pdf

楽メ配信・登録についてです。下記のファイルクリックすると閲覧できます。

こちらからスクールガイドをご覧いただけます。